Après la NOAA qui vient de subir les foudres de l’administration Trump (1), voici l’institut Météo-France à son tour épinglé par la presse nationale. Après le journal La Dépêche du 24 mars dernier, Le Monde renchérit le 20 avril (2) par un état des lieux et l’étude des causes des récentes erreurs survenues à plusieurs reprises dans les prévisions météorologiques de ces derniers mois

Après la NOAA qui vient de subir les foudres de l’administration Trump (1), voici l’institut Météo-France à son tour épinglé par la presse nationale. Après le journal La Dépêche du 24 mars dernier, Le Monde renchérit le 20 avril (2) par un état des lieux et l’étude des causes des récentes erreurs survenues à plusieurs reprises dans les prévisions météorologiques de ces derniers mois

Des économies au détriment du service public

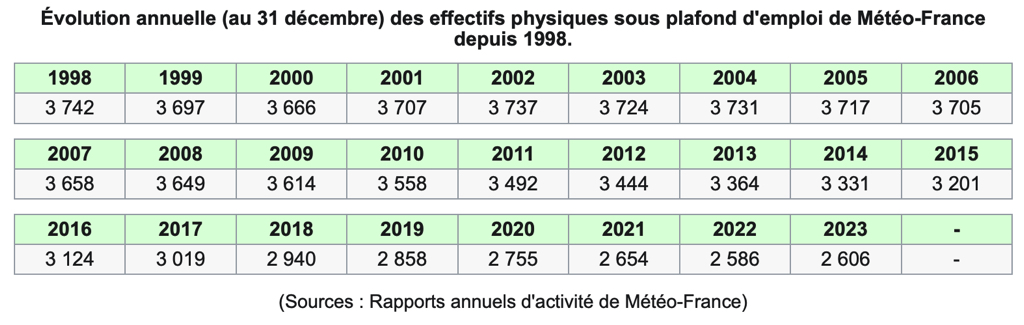

La situation n’est pourtant malheureusement pas nouvelle. Déjà, en novembre 2024, le journal Le Pèlerin (3) avait relevé la dégradation des prévisions locales en France en soulignant « le déclin de Météo-France ». En effet, la réduction régulière des effectifs de 3700 à 2600 en 25 ans et la fermeture progressive des antennes départementales au profit de structures interrégionales à partir de 2008 n’ont plus permis un maillage assez fin des données locales. De plus, la suppression des postes de prévisionnistes à l’échelle régionale en 2023 ne permettait plus de corriger les prévisions automatisées.

A tel point que de nombreux groupes de passionnés météorologues amateurs ont entrepris de pallier ces déficiences en transmettant sur les réseaux sociaux leurs données d’observation. Les centaines de bénévoles qui transmettaient auparavant à Météo-France leurs observations ont été remerciés et sont venus grossir les rangs de ces indépendants. Les sites internet de météo privée se sont multipliés. Infoclimat, association créée en 2003, fait partie de cette sphère privée capable de communiquer rapidement ses observations par internet sur des sites créés à cet effet. Survenue d’orages violents, fortes précipitations, tornades en formation, peuvent échapper désormais à Météo-France par manque de moyens, alors que des individus peuvent installer des stations météo dans leur jardin et diffuser rapidement leurs observations.

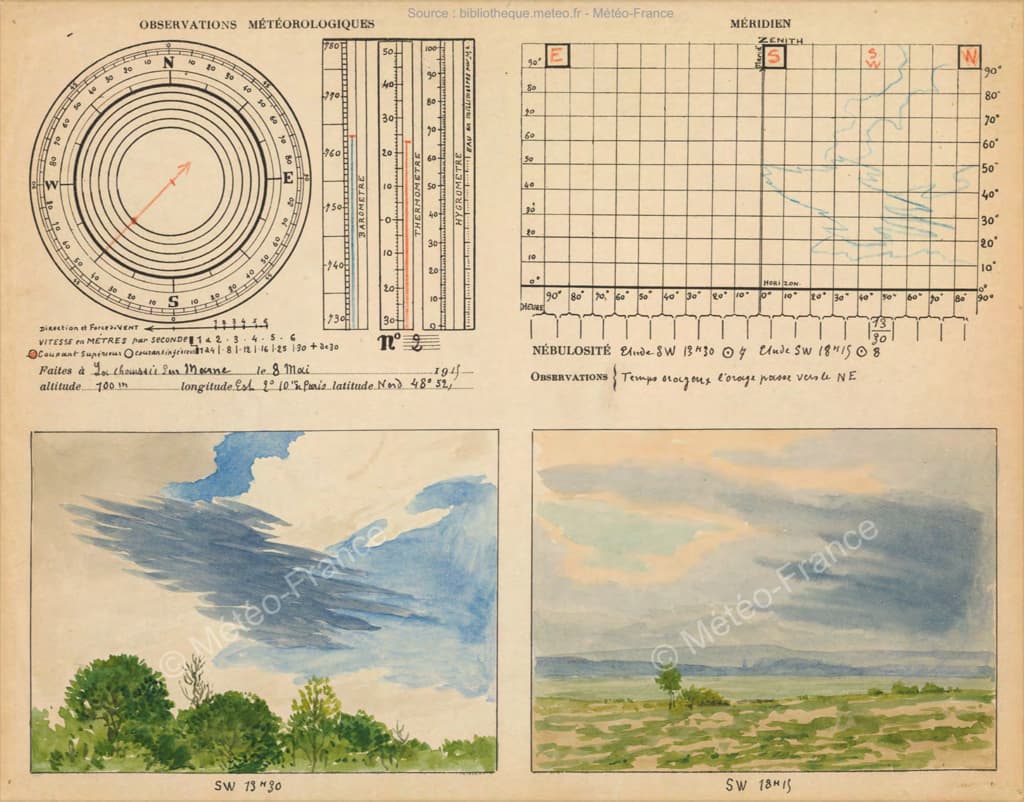

Une époque révolue : quand les relevés des stations étaient des oeuvres d’art ! (Source : Fonds documentaire Météo-France)

Pourtant, Mme Virginie Schwarz, PDG de Météo-France, lors de son audition par la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire pour le renouvellement de son mandat en octobre 2023 (4), arguait que la réduction d’effectifs : « […] s’explique pour une part par le progrès technique qu’est l’automatisation de l’observation météorologique, […], pour une part par des gains d’efficacité. » Quant aux décisions de fermeture des centres départementaux de Météo-France « Elles traduisaient l’évolution des techniques, le fait qu’il n’est plus besoin d’être présent physiquement dans chaque département pour faire de la prévision météorologique. » Dont acte. A l’issue de cette commission, Mme Schwarz a été reconduite à son poste.

Bien avant cela, en mars 2011, la sénatrice du Finistère Mme Maryvonne Blondin, s’insurgeait déjà dans une question écrite au Sénat (5) contre le désengagement de l’État au regard de la fermeture de la moitié des centres départementaux de Météo-France à l’horizon 2017, demandant au Gouvernement comment « il entendait remplir ses missions de service public de proximité afin de garantir à tous, équitablement sur le territoire national, un service météorologique de qualité. »

La réponse du Ministère de tutelle, publiée en février 2012 — 11 mois de réflexion, tout de même ! — a été que la réorganisation territoriale de Météo-France « répondait aux recommandations formulées par la Cour des comptes et par les commissions des finances des deux assemblées parlementaires […] ». S’ensuivait un long laïus alambiqué pour démontrer que les économies à réaliser n’impacterait en rien la qualité du service, etc.

L’automatisation au détriment de l’expertise des prévisionnistes

La politique de restructuration continue visant essentiellement à réduire les coûts a atteint un summum en introduisant la base de données « Alpha » pour suppléer l’expertise des prévisionnistes. Cet outil, issu du projet de réorganisation « Programme Prévision Production » a officiellement été mis en production au mois de novembre 2023, permettant à Météo France d’alimenter ses différents services, notamment le site web et l’application. Mais cette base de données dans laquelle a été introduit — sans le nommer — un moteur d’IA, s’est révélée une catastrophe car insuffisamment testée et fiabilisée avant sa mise en production. Cela a provoqué des aberrations dans les prévisions locales en France, un tollé dans le public concerné, et sapé sérieusement le moral des ingénieurs prévisionnistes qui n’ont eu de cesse de dénoncer la politique de l’entreprise publique.

Pourtant Météo-France forme et recrute des spécialistes prévisionnistes de haut-niveau, les moyens de collection des données ont été accrus grâce à de nouveaux satellites, les modèles météorologiques sont reconnus pour leur performance, la puissance des nouveaux supercalculateurs permet de faire tourner des modèles de plus en plus complexes. Mais la direction de Météo-France n’en démord pas, à l’aune des économies drastiques imposées par le gouvernement, l’automatisation reste l’atout majeur pour pallier les baisses de dotations financières de l’État.

Des catastrophes meurtrières

Aujourd’hui, à l’heure du réchauffement climatique inéluctable et de la croissante intensité des phénomènes météorologiques dangereux qui en découlent, il serait urgent que nos édiles reprennent en compte la sécurité des citoyens qui les élisent, car trop souvent leur vie en dépend.

Il faut malheureusement, en France, qu’il y ait des catastrophes mortelles pour faire bouger nos gouvernements. Ça a été le cas, entre autres, avec les inondations meurtrières de Vaison-la-Romaine en septembre 1992 (47 victimes), les deux tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999 (92 victimes), Xynthia en février 2010 (47 victimes), et récemment la Corse en août 2022 (5 victimes et des dégâts considérables). Chacun de ces phénomènes dramatiques a provoqué le financement et la mise en œuvre immédiate d’actions et de moyens supplémentaires pour prévenir les citoyens (Vigilance météo et crues), mettre en alerte les services de protection civile, et aussi des moyens techniques : réseaux de relevés sur les rivières, webcams, etc.

L’épisode orageux qui a atteint le Corse au matin du 18 août 2022 est un exemple significatif des besoins en observations très localisées permettant aux météorologues d’affiner les prévisions issues des sorties brutes des modèles. Dans la soirée du 17 août un orage multicellulaire se développe entre Espagne et Baléares. Le modèle AROME, la plus haute résolution de Météo-France, a été calculé à partir de 18h UTC, et la prévision disponible 2 à 3 heures plus tard, c’est-à-dire entre 22 et 23 heures locales. Elle prévoyait bien un développement orageux, fréquent à cette période. Cependant, le calcul suivant n’ayant lieu qu’à 00h UTC, le caractère explosif du phénomène et sa trajectoire rapide en direction de la Corse n’ont pu être déterminés au plus tôt que vers 4h-4h30 locales du matin, à une heure où tout le monde dort. Lorsque les premières alertes ont été diffusées, avec une vitesse de déplacement du phénomène à environ 35 nœuds, quand la côte ouest Corse s’est réveillée au petit matin, le « derecho » était sur eux (6).

Faisant suite à cet épisode, dès 2023 Météo-France a dégagé le financement pour entreprendre la mise en place de cinq bouées météo de dernière génération ancrées dans le bassin occidental de la Méditerranée pour collecter en temps réel les données locales permettant de mieux alimenter son modèle météo phare (lire Météo-France renforce ses observations en Méditerranée).

Un peu d’optimisme ?

Météo-France a tout de même fini par convenir de ses faiblesses et a assuré que le processus d’amélioration continue de ses nouveaux outils se poursuivait, même si les objectifs ne semblent pas clairement définis selon l’avis des personnels. La direction a timidement recruté en deux ans sur concours une petite cinquantaine d’ingénieurs prévisionnistes. Elle a aussi annoncé l’étude en cours du modèle AROME à résolution de 500m sur 120 niveaux dont 17 niveaux de 2,50 à 200 mètres d’altitude. Testé depuis l’été 2022 sur deux régions : Paris (Bassin Parisien) et Medalp (côte France sud et Alpes, hors Corse), son avenir reste encore incertain à ce jour.

Il n’est peut-être jamais trop tard pour bien faire, mais il n’est surtout jamais trop tôt pour anticiper !

–––

(1) La NOAA en danger : sale temps pour la météo !

(2) Peut-on encore faire confiance à Météo-France ?

(3) Météo locale : des passionnés prennent la relève après la fermeture des stations Météo-France

(4) Compte rendu de réunion – Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

(5) Question écrite n° 17685 de Mme Maryvonne Blondin (JO Sénat du 17/03/2011)

(6) C’est quoi un « derecho » ?

–––

Juste un petit effort de tous les jours ! Accéder aux services de météo France – service semi public – de préférence aux autres services (trop) disponibles : cela détourne les recettes publicitaires vers météo France et non vers ceux là qui sont a vocation commerciale

Les prévisions en Méditerranée restent remarquables, surtout pour le vent, á condition d’avoir souscrit un abonnement de coût raisonnable au modèle ARÔME , par exemple sur L’application Weather4D.

Les prévisions grand public, ville par ville sur le site de Météo France, sont très acceptables aussi bien pour les températures que pour l’ensoleillement, et même pour les prévisions de pluie dans l’heure qui suit. Il y a sans doute des progrès à faire, en particulier pour les transmissions d’alertes sur le réseau de téléphonie mobile.